企业境外直接投资的三大监管路径全解析

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2025-07-25近年来,随着中国企业“走出去”步伐加快,境外直接投资(ODI)已成为企业拓展国际市场、布局全球产业链的重要方式。但与此同时,境外投资涉及的监管制度也日益复杂,企业在未完成合规备案的前提下贸然操作,可能面临汇出受限、项目停滞、甚至违法风险。

本篇文章将系统梳理企业进行境外直接投资时需遵循的三大监管路径——国家发展改革委(发改委)、商务部以及外汇管理局(外管局),帮助企业厘清流程要点、避免操作风险。

一、三大监管机构:各司其职,相互独立

根据现行制度,企业境外投资需分别履行发改委备案或核准手续、商务部备案或核准手续,以及外汇登记及资金汇出流程。三大监管主体之间互不隶属,企业必须独立向三个部门或系统提交申请,并根据项目类型、金额、行业等因素完成相应合规手续。

二、流程概览:从立项到汇出资金的全流程梳理

第一步:发改委系统申报

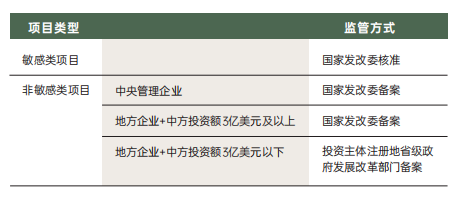

企业根据项目是否涉及敏感行业/地区,以及投资主体层级(央企、地方企业)选择申报路径:

敏感类项目:必须进行核准

非敏感项目:进行备案;非央企且金额3亿美元以上需向国家发改委备案,以下由省级发改委办理

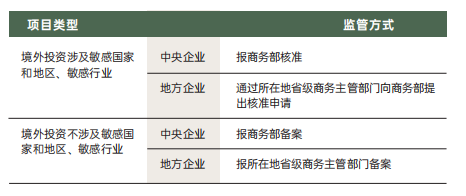

第二步:商务部申报系统备案

企业通过“商务部业务系统统一平台”提交材料,并取得《企业境外投资证书》。若涉及敏感国家或限制类行业(如武器装备、影响多国利益的项目等),需事先核准。

第三步:外汇登记及资金汇出

在完成发改委和商务部程序后,企业可凭备案/核准文件在银行进行境外投资项下的外汇登记,并办理资金汇出。银行作为外管局的执行机构,会审查相关文件、投资结构和资金来源。

三、发改委与商务部:并行不悖,互不替代

许多企业在实操中误认为只要获得发改委或商务部其中之一的批复即可,这是一种常见误解。两个系统之间互不绑定,不能代替彼此的备案程序。

例如,某企业项目虽已通过发改委备案,但若未取得商务部出具的《企业境外投资证书》,则后续银行无法办理资金汇出。而若仅取得商务部备案,但未完成发改委审批,仍属于不合规项目。

四、外汇管理局:资金能否汇出取决于前两项合规

外汇管理局并不直接审批企业境外投资项目,但通过商业银行审核备案文件、投资合同、资金结构等要素,间接对企业跨境资金流动进行实质把控。

企业需注意以下几点:

外汇登记须凭完整的发改/商务备案或核准文件

涉及再投资、境外收购等结构复杂项目,需提前沟通银行与外管局,确保路径清晰

若资金来源涉及境内融资或担保,银行会进一步核查真实性与合规性

五、常见误区与实务建议

误区一:只报一个部门即可

如上文所述,三个监管路径各有职能,必须逐一完成。

误区二:项目金额小就不需要报

即使是小额投资,只要符合条件,仍需办理备案。例如1美元的非敏感项目也要向地方发改委备案。

误区三:股东层级代持可规避监管

监管机构越来越重视穿透式核查,利用境外平台公司代持投资,若未按规定报备,存在重大风险。

结语:境外投资,合规先行

企业“走出去”不仅是战略选择,更是一项对外承担法律责任的重大决策。在当前监管日趋精细的背景下,提前梳理合规路径、厘清审批流程,是避免后期项目受阻的关键。

如果您计划开展跨境投资、设立境外公司、收购海外资产,欢迎联系我司进行合规路径规划与材料准备支持。我们拥有丰富的实操经验与行业资源,助力企业稳健出海、依法合规。